이미지=고용노동부

이미지=고용노동부

“아들이 알바만 해도 실업급여를 받을 수 있다며 또 백수가 됐습니다.”

지난달 국민신문고에 올라온 한 60대 어머니의 민원이다. 뒤늦게 회사에 다니던 아들은 ‘고용보험 몇 달만 내면 실업급여를 받을 수 있다’며 다시 일을 그만뒀고, 주변에선 ‘일하는 게 손해’라는 말까지 공공연하게 나온다. “이제는 일하기가 무섭다”는 50대 언니의 말엔 체념마저 서려 있다.

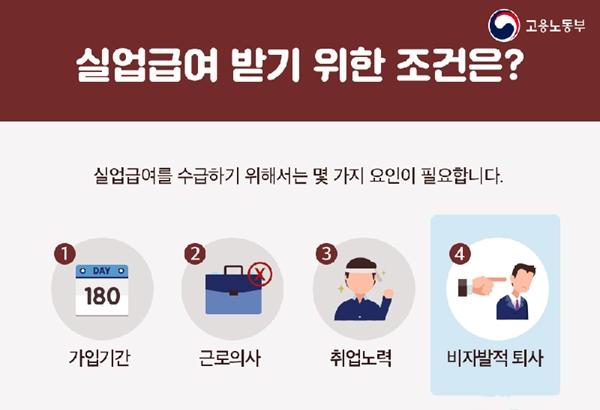

실업급여, 원래는 일할 능력과 의지가 있는 이들을 ‘잠시’ 돕기 위한 제도였다. 그런데 지금은? ‘그냥 버티면 주는 돈’이 돼버렸다.

실업급여, 이제는 ‘선택적 백수’의 수단?

2026년 적용 최저임금은 하루 8시간 기준 1만320원. 이에 따라 실업급여 하한액도 6만6048원으로 오른다. 상한액(6만6000원)을 아예 넘어선 수치다. 역대 처음이 아니다. 문재인 정부 시절 가파른 최저임금 인상이 시작되며 실업급여도 동반 상승했다.

결과는? 내년부터 실업급여 최소 월 수령액은 약 198만원. 반면 최저임금을 받고 일하는 근로자가 실제 손에 쥐는 월 실수령액은 약 186만원. 일하는 게 더 손해다.

이 구조가 무너지자 일터를 떠나는 이들이 늘고 있다. 특히 MZ세대는 이 제도를 기민하게 활용한다. “회사생활 오래 못 하겠어요”라며 이직→실업급여→단기 알바→다시 수급이라는 ‘루프(loop)’를 만드는 셈이다.

X세대는 일했고, MZ는 남긴다?

같은 30대라도 X세대가 사회 초년생이던 시절은 달랐다. 당시엔 ‘정규직’만이 목표였고, 그 길이 좁고 험했다. 반면 지금의 MZ는 비교적 쉽게 고용보험에 진입하고, 단기근속 후 손쉽게 실업급여를 수급할 수 있다.

X세대는 ‘남에게 손 벌리는 건 부끄럽다’는 인식이 강했지만, MZ세대는 ‘제도를 쓰는 게 능력’이라는 식이다. 물론 시대가 바뀌었고, 청년을 비난하자는 건 아니다. 문제는 제도가 스스로 일하려는 동기를 갉아먹고 있다는 점이다.

싱가포르는 어떻게 다를까

싱가포르에는 최저임금도 실업급여도 없다. 대신 정부는 구직자의 재취업을 돕는 실질적 훈련과 매칭 시스템에 투자한다. 젊은층은 빠르게 기술을 익히고, ‘수당’이 아닌 ‘스킬’로 경쟁한다.

그 결과, 싱가포르 청년들은 “나라가 나를 먹여 살린다”는 인식 대신 “내가 나를 키운다”는 태도를 갖는다. 반면 한국은 제도가 사람을 나약하게 만든다. 땀 흘리는 노동보다 기민한 제도 활용이 더 현명하다는 이상한 가치가 퍼진다.

일본은 최저임금조차 지역마다 다르다

일본은 지역별로 최저임금이 다르다. 도쿄와 오사카는 1000엔 이상이지만, 지방은 850~900엔 수준. 즉, 지역 경제력과 물가에 맞춰 ‘합리적 임금’이 적용된다. 실업급여 역시 상대적으로 보수적이다.

한국처럼 전국 단일 최저임금제를 유지하면서 실업급여 하한선을 고정 비율로 연동하면, 지속 가능성은 떨어지고 도덕적 해이는 높아진다. 정부는 이 구조를 알고도 외면하고 있다. 오히려 초단시간 근로자, 고령층 등 수혜 범위를 계속 넓히고 있다.

보호가 아닌 회복을 도와야 한다

정부는 “반복 수급자를 피해자로 보겠다”고 말한다. 보호라는 이름으로 포장된 제도의 방치다. 지금 필요한 건 근로 의욕을 되살리는 구조 설계, 일과 복지의 균형 재정립, 그리고 부정 수급에 대한 단호한 기준이다.

일하려는 사람이 손해 보고, 일 안 해도 충분히 사는 세상. 지금 우리는 바로 그 경계선에 있다. 누군가는 ‘현명하게’ 백수가 되고, 누군가는 정직하게 일하다 상대적 박탈감에 빠진다.

바이씨즈, 실리프팅 브랜드 ‘자보실’로 리뉴얼… 볼륨실 ‘자보쇼츠’ 출시

메디컬 뷰티 테크기업 '바이씨즈'가 실리프팅 브랜드 ‘자보핏(ZAVOFIT)’을 ‘자보실(ZAVO THREAD)’로 리뉴얼하고, 특허받은 D-MESH(더블메시) 구조 기반의 차세대 볼륨실 ‘자보쇼츠(ZAVO SHORTS)’를 새롭게 선보였다. 이번 리브랜딩과 신제품 출시는 바이씨즈의 프리미엄 실리프팅 라인업을 한층 강화하는 계기가 될 것으..

바이씨즈, 실리프팅 브랜드 ‘자보실’로 리뉴얼… 볼륨실 ‘자보쇼츠’ 출시

메디컬 뷰티 테크기업 '바이씨즈'가 실리프팅 브랜드 ‘자보핏(ZAVOFIT)’을 ‘자보실(ZAVO THREAD)’로 리뉴얼하고, 특허받은 D-MESH(더블메시) 구조 기반의 차세대 볼륨실 ‘자보쇼츠(ZAVO SHORTS)’를 새롭게 선보였다. 이번 리브랜딩과 신제품 출시는 바이씨즈의 프리미엄 실리프팅 라인업을 한층 강화하는 계기가 될 것으..

정덕영 클릭트 대표, 독자 기술인 XR 스트리밍 지연 보정 기술로 ‘대통령 표창’ 수상

클릭트는 정덕영 클릭트 대표가 산업통상자원부 국가기술표준원이 13일 주최한 ‘2023 신기술실용화 촉진대회’에서 ‘XR을 위한 화면 지연 보정을 위한 MTP Latency 개선기술’에 대한 높은 기술력과 뛰어난 공로로 기술개발과 제품화, 관련 산업기술진흥에 기여한 공을 인정받아 산업기술진흥유공 신기술실용화 부문 대통령 표창.

정덕영 클릭트 대표, 독자 기술인 XR 스트리밍 지연 보정 기술로 ‘대통령 표창’ 수상

클릭트는 정덕영 클릭트 대표가 산업통상자원부 국가기술표준원이 13일 주최한 ‘2023 신기술실용화 촉진대회’에서 ‘XR을 위한 화면 지연 보정을 위한 MTP Latency 개선기술’에 대한 높은 기술력과 뛰어난 공로로 기술개발과 제품화, 관련 산업기술진흥에 기여한 공을 인정받아 산업기술진흥유공 신기술실용화 부문 대통령 표창.

푸마가 성사시킨 두 천재의 만남, 망누스 칼슨과 펩 과르디올라

글로벌 스포츠 기업 푸마(PUMA)가 맨체스터 시티 풋볼 클럽(Manchester City Football Club), 체스닷컴(Chess.com)과 함께 두 천재: 축구계의 펩 과르디올라(Pep Guardiola)와 체스계의 매그너스 칼슨(Magnus Carlsen)의 독점 대담을 론칭했다. 이 푸마 홍보대사들은 자신의 커리어에서 잊을 수 없는 순간에 대해 이야기하고, 두 스포츠의 전략과 전술을 자세히 들려...

푸마가 성사시킨 두 천재의 만남, 망누스 칼슨과 펩 과르디올라

글로벌 스포츠 기업 푸마(PUMA)가 맨체스터 시티 풋볼 클럽(Manchester City Football Club), 체스닷컴(Chess.com)과 함께 두 천재: 축구계의 펩 과르디올라(Pep Guardiola)와 체스계의 매그너스 칼슨(Magnus Carlsen)의 독점 대담을 론칭했다. 이 푸마 홍보대사들은 자신의 커리어에서 잊을 수 없는 순간에 대해 이야기하고, 두 스포츠의 전략과 전술을 자세히 들려...